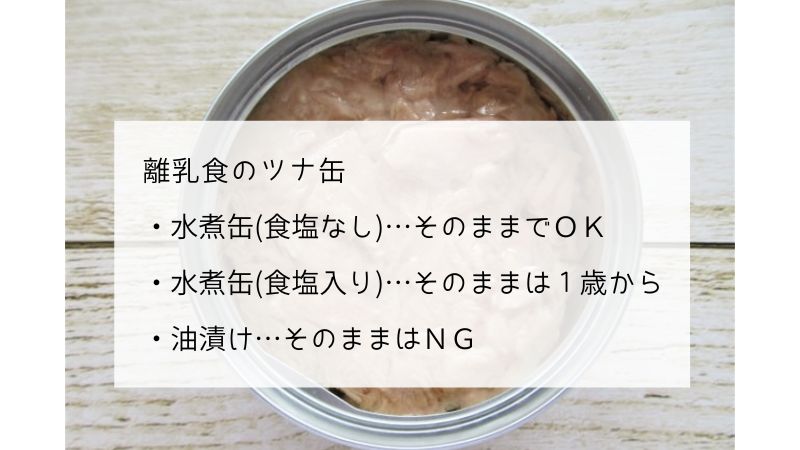

離乳食で使うツナ缶は、水煮で食塩不使用ならそのまま使えます。

※原材料は確認しましょう

↑ 我が家では、このツナ缶を使うことが多かったです

食塩入りの水煮缶は、1歳頃からそのまま使えます。

離乳食では、オイル漬けのツナ缶はそのまま使えません。

ツナ缶は、手軽にタンパク質が取れる食材です。

保存もしやすく、手軽に購入できるので離乳食におすすめ!

開封後は冷凍もできますよ。

この他にも、ツナの量や与え方のポイント、市販のツナ缶のおすすめ商品などを経験を元にご紹介します。

ツナを使ったおすすめレシピもあるので、ぜひ参考にしてくださいね!

わが家は生協を利用しています(コープふくしま)。

とにかく便利で、もう10年以上続けています。

離乳食完了期頃からは、コープのツナ缶もよく買っています。

コープでは何でも取り扱っていますが、離乳食や幼児食など、小さいお子さんがいるママの助けになる商品も豊富です。

コープは、地域によって名称が異なりますが、取扱い商品やサービス内容はどこも同じような感じです。

無料で資料請求できますし、お得なキャンペーンがあったりもするので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

例えばこちら

↓ 大阪府の赤ちゃん限定「はじまるばこ」

コープは地域ごとに分かれているので、お住まいの地域で確認してみてください。

→ コープ東北はこちら

(青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島)

→ コープデリはこちら

(東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・長野・新潟)

その他の地域の方はこちらから検索してみてください

生協公式CO-OP

離乳食にツナ缶をそのままあげていい?何歳からOK?

ツナ缶には主に「オイル漬け」と「水煮(オイル無添加)」のタイプがあります。

また、食塩を使っているツナ缶と、食塩不使用のツナ缶があります。

そのため、ツナ缶の種類や離乳食の時期によっては、油や塩分を抜く必要があります。

離乳食中期や後期にそのまま使えるツナ缶は?

順調に離乳食が進んでいる場合、ツナ缶は離乳食中期(7~8ヶ月)からスタート。

食塩不使用の水煮缶なら、そのまま使えます。

月齢に合わせた大きさにほぐして与えましょう。

ツナ缶は、製造過程で加熱されているので、特に加熱の必要はありません。

食塩が入っている水煮缶の場合は、そのまま与えず、湯通しなどで塩分を抜きましょう。

(詳しいやり方は後ほど)

そのままあげてしまった、という場合は、次回から塩抜きするようにしましょう。

1歳頃にそのまま使えるツナ缶は?

離乳食完了期(1歳~1歳半)の頃には、食塩入りの水煮缶もそのまま使えるようになります。

水煮缶がおすすめですが、オイル漬け(油漬)を使う場合は油を切りましょう。

離乳食では、オイル漬けのツナ缶はそのまま使えません。

そのまま使うのなら、離乳食を終えた幼児食からにしましょう。

ツナ缶の下処理のやり方

実際の下処理のやり方(油や塩分抜き)をご紹介します。

食塩不使用の水煮缶ならそのまま使えるので、食塩入りの水煮缶と、油漬けのツナ缶についてお伝えします。

下処理といっても、そこまで大変な作業ではないので安心して下さいね。

水煮缶(食塩あり)の下処理のやり方

水煮缶の塩分を抜くおすすめの方法は、茶こしでの湯通しです。

鍋でさっと煮て水を切る方法でもいいですが、茶こしだと手軽にできますよ。

やり方は、使う分のツナを茶こしに入れて、熱湯をかけるだけ!

湯通し後は、味見しましょう。

一回分なら少量なので、私は負担に感じませんでした。

オイル漬けの下処理のやり方

オイル漬けのツナ缶は、食塩の他に油が使われています。

油と塩分を取り除くために、さっと茹でるか湯通しします。

ここでもおすすめは、茶こしを使った湯通し。

まず、ツナ缶のオイルをしっかり切ります。

その後、使う分を茶こしに入れて熱湯をかければOK。

手軽にできますが、下処理に慣れるまでは、湯通し後に味見をしてから使うと安心です。

味見をしてやはり油や塩分が気になる場合は、小鍋で煮る下処理にしてみてもよいでしょう。

離乳食のツナ缶 一食分の量や与え方を解説

離乳食のツナの量と大きさの目安です(一食分)

- 離乳食中期(7~8ヶ月):ツナの量は10~15g。細かくほぐします

- 離乳食後期(9~11ヶ月):15g。粗くほぐします

- 離乳食完了期(12~18ヶ月):15~20g。大きい塊をほぐします

参考:授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定版)厚生労働省公式サイト

ここでの量は、たんぱく質のグループ(魚・肉・豆腐・卵・乳製品)のうち、魚だけを食べるときの目安です。

ツナ以外の食材を使う場合は、量を調整しましょう。

(魚と豆腐をそれぞれ半量くらい食べるなど)

量や大きさは、和光堂「わこちゃんカフェ」も参考になりますよ。

離乳中期 7~8か月頃の離乳食の進め方の目安(アサヒグループウェブサイト)

離乳食では、最初は加熱調理することが多いですよね。

ツナ缶はどうかというと、加熱調理しなくても大丈夫です。

製造過程で加熱されているためです。

はじめてあげるときは小さじ1から

初めてツナを与える時の量は、小さじ1程度からスタートしましょう。

小さじ1で様子をみて、また次の日も大丈夫なら、与える量を少しずつ増やすと安心です。

初めてツナを与える時は、時間と曜日に注意しましょう。

ツナに限らず、離乳食で初めての食材を与える時は、アレルギー症状や中毒症状が出たときのために、小児科があいている時間と曜日にします。

午前中だとより安心です。

ツナは飲み込みにくいかも

もう一つ注意する点は、ツナの繊維質な食感です。

初めて与える時、赤ちゃんにとって飲み込みにくいかもしれません。

細かくしたり、とろみをつけたり、おかゆなど水分がある食材と一緒に与えるといいですよ。

我が家の場合は、子供にツナ缶を与える前に、マグロデビューさせていました。

(まぐろの刺身をしっかりと茹でて、ほぐしたものです)

まぐろと水のみで、子供が問題なく食べていたので「次はツナ缶を試してみよう」とシフトしていきました。

離乳食のツナ缶の残りは冷凍保存で

離乳食のツナ缶の残りは、冷凍保存できます。

小分けにして冷凍するだけです!

ツナ缶は密閉されているので、封を開けなければ保管しやすく、購入出来る時に買いだめできるのが嬉しいところ!

しかし封を切ったら、早めに食べなければなりません。

大人がその日に一緒に食べるのなら問題ありません。

しかし、大人は油漬け、子どもには水煮缶という家庭も多いのでは?

実際、わが家でも大人用と離乳食用で、別のツナ缶を使っていました。

そんな私がしていた保存が冷凍保存です!

離乳食といったら冷凍保存ですよね。

ツナ缶を開けたら、その月齢にあった量に分けて冷凍保存すると便利でした。

使うときに、茶こしでサッと湯通しするだけです。

下処理を一気にすませたい方は、湯通してから冷凍してもいいでしょう。

一度に下処理した方が、毎回の離乳食の準備が楽かもしれません。

ちなみに、ツナの残りを冷凍する際は、缶の封を切ったら時間を置かないようにしましょう。

時間が経ったり、冷蔵庫に入れてないものなどは衛生的に悪いので、離乳食には使わないようにしましょう。

離乳食におすすめの市販のツナ缶はどれ?

離乳食におすすめの市販のツナ缶は、水煮タイプです。

なるべく下処理が簡単な方がいいですよね!

水煮タイプは、油を使わずに水や野菜スープなどで煮たものです(ノンオイル)。

帆立貝エキスなどが含まれているタイプもあるので、離乳食として使うツナ缶は原材料を確認しましょう。

実際に使った商品も含めていくつかご紹介します。

食塩不使用の水煮缶

私の場合、離乳食を始めた頃は不安もあり、あまり下処理が必要でないものを使っていました。

食塩不使用の水煮缶タイプは、塩抜きがいらないので細かくするだけでOKです。

いなば ライトツナフレーク 食塩無添加オイル無添加

私が離乳食後期くらいまでよく使っていたツナ缶です。

原材料名:きはだまぐろ、野菜スープ、ナチュラルミネラルウォーター

野菜スープの内容はわかりませんでしたが、アレルギー物質表示はありませんでした。

はごろもフーズ まぐろと天然水だけのシーチキン純(食塩不使用・オイル不使用)

まぐろと天然水だけで作ったシーチキンです。

※ちなみに「シーチキン」は、はごろもフーズのツナの商品名です

↑ 現在はパッケージが変わったようで「食塩不使用」と書かれています。

原材料名:きはだまぐろ

食塩使用の水煮缶

食塩入りの水煮缶は、離乳食完了期の1歳頃からはそのまま使えます。

離乳食中期・後期の間も、塩抜きすれば使えますよ。

市販の商品には「ホテイ 無添加ツナ」や「はごろも 素材そのままシーチキンLフレーク」などがあります。

ホテイ 無添加ツナ

原材料名:きはだまぐろ(輸入又は国産)、野菜エキス、こんぶエキス、食塩

はごろも 素材そのままシーチキンLフレーク

原材料名:きはだまぐろ、まぐろ節エキス、食塩、まぐろエキス

CO・OP ライトツナフレークまぐろ油無添加

我が家では、離乳食完了期くらいからコープの水煮缶を使っています。

原材料名:きはだまぐろ、食塩、酵母エキス、野菜エキス

食塩が入っているので、初めはサッと湯通しをして使っていました。

成長に合わせて、だんだんそのまま使うようになりました。

ちなみに、幼児食でも、基本的には食塩入りの水煮タイプのツナ缶を使っています(下処理なし)。

時々、オイル漬けのツナ缶を使用することもあります(油を切る程度の下処理)。

子供の成長と共に離乳食作りにも余裕が出てきてからは、購入しやすいタイプのツナ缶を選ぶこともありました。

ぜひ赤ちゃんの月齢や、ママ自身にあった商品を見つけてくださいね。

わが家では、コープを利用しています(コープふくしま)。

何でも売っているのでとにかく便利で、もう10年以上続けています。

離乳食や幼児食など、小さいお子さんがいるママの助けになる商品も豊富です。

コープは、地域によって名称が異なりますが、取扱い商品やサービス内容はどこも同じような感じです。

無料で資料請求できますし、お得なキャンペーンがあったりもするので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

例えばこちら

↓ 大阪府の赤ちゃん限定「はじまるばこ」

コープは地域ごとに分かれているので、お住まいの地域で確認してみてください。

→ コープ東北はこちら

(青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島)

→ コープデリはこちら

(東京・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・長野・新潟)

↑ その他の地域の方はこちらから検索してみてください

※コープについてはこちらの記事で詳しくご紹介しています

オイル漬けのツナ缶は幼児食以降がおすすめ

オイル漬けは、調味液の約半分以上が油です。

油漬けは大人になじみのあるタイプで、一番イメージしやすいツナ缶なのではないでしょうか。

コクがありおいしいのですが、離乳食で使う場合は油抜きも必要になります。

いなば ライトツナフレーク (まぐろ油漬)

原材料名:きはだまぐろ、大豆油、野菜スープ、食塩、調味料(アミノ酸等)

はごろもフーズ シーチキンLフレーク

原材料名:きはだまぐろ、大豆油、食塩、野菜エキス、調味料(アミノ酸等)

これまでもお伝えしましたが、ツナ缶にはさまざまな種類があります。

同じメーカーでも、パッケージが似ているので間違えそうです。

また、ツナ缶に分類されていますが、カツオのものもあります。

初めて購入するツナ缶は、原材料を確認してくださいね。

ツナ缶を使ったおすすめ離乳食レシピ

手軽で保存も調理もしやすいツナ缶は、離乳食におすすめです!

お肉だけではなく、魚のタンパク質を取り入れたいママに、簡単な離乳食レシピをご紹介します。

ツナのトマトソース(離乳食中期~)

ツナのトマトソースやホワイトソースは、細かく食材を切ったり、ブレンダーでなめらかにしていれば、離乳食中期から食べられます。

- 湯通ししたツナを用意します(食塩、油不使用なら汁ごと使えます)

- 小鍋にツナと、お好みの野菜を一緒に入れます(玉ねぎ、にんじんがおすすめ)

- トマトジュース(無添加、食塩不使用のもの)を加えてじっくり煮ます(湯むきしたトマトを使ってもOK)

- 野菜に火が通ったら完成!(ブレンダーでなめらかにしても)

↑ ティファールのハンドブレンダー(ベビーマルチ)は、量が少なくても使えるので、離乳食作りにぴったりです

このソースを、おかゆやご飯に混ぜるとリゾット風になります。

また、野菜スープに混ぜればトマトスープになります。

パスタが食べられる時期なら、パスタソースとしてもおすすめ!

私の子どもには、パンと一緒に食べるスープが人気でした。

ツナのホワイトソース

- 下ごしらえしたツナを用意します(食塩、油不使用なら汁ごと使えます)

- 小鍋にツナと、お好みの野菜を一緒に入れます(玉ねぎがおすすめ)

- 少しのバターで炒めます(気になる方はバターがなくても大丈夫です)

- 小麦粉と牛乳を加えて、なめらかなとろみがつくように煮詰めて完成!

4の工程は、市販のベビーフードのホワイトソースがあれば、より簡単にできます。

ご飯にかけてドリア風、他の野菜スープとあわせればシチュー風、ミルクスープにできます。

パスタがあれば、グラタン風の離乳食にもできますよ。

私の子どもにはドリア風が人気で、野菜も一緒に取れてよかったレシピです。

ツナとブロッコリーのいももち(手づかみ食べ)

手づかみ食べ用のレシピです。

離乳食後期(9~11ヶ月頃)からがおすすめ。

- 茹でてつぶしたジャガイモと、茹でてみじん切りしたブロッコリーを用意します

- 用意したものと、下ごしらえをしたツナを混ぜます

- まとまりやすいように、片栗粉を入れて、食べやすい大きさに成形していきます

- フライパンで焼いてできあがり!(バターで風味をつけるとおいしいです、お好みで)

ブロッコリーは柔らかく、じゃがいもに馴染みやすいので、子供も食べやすかったレシピ。

ツナもしっとりとじゃがいもに馴染むので、パサパサ感がなくておすすめです。

ツナ単体だと、赤ちゃんにはパサついて食べにくい時期もあります。

くせがないので、他の食材との相性がいいのもツナ缶のいいところ!

野菜など他の食材に混ぜながら、離乳食に取り入れてみてくださいね。

まとめ

離乳食で使うツナ缶は、水煮で食塩不使用ならそのまま使えます。

「いなば ライトツナフレーク 食塩無添加オイル無添加」や「はごろもフーズ まぐろと天然水だけのシーチキン純(食塩不使用・オイル不使用)」など。

食塩使用の水煮缶は1歳からはそのまま使えます。

「ホテイ 無添加ツナ」や「はごろも 素材そのままシーチキンLフレーク」「CO・OP ライトツナフレークまぐろ油無添加」など。

オイル漬けのツナ缶は、離乳食期にはそのまま使えません。

1歳頃に使う場合は、油抜きしましょう。