遠方の親戚や友人などにお守りを郵送するのは、失礼ではありません。

もちろんご利益もいただけます。

購入したお守りを自分で郵送したいときには、お守りを様々な衝撃から守るように梱包しましょう。

どの神社でお参りしてきたのかや、メッセージも一言添えてくださいね。

お守りを返納したいときにも、郵送することができますよ。

返納する際に添える手紙には、感謝の意と依頼内容がわかるような言葉をしたためましょう。

よくわからない方は、お焚き上げサービスを利用する方法もあります。

箱に詰めて送るだけなので簡単です。

お守りは郵送してもいい?失礼にならない?

お守りを郵送しても、失礼ではありません。

お守りを送りたいと思った時、失礼だったらと思うと不安になりますよね…。

例えば、遠方に住んでいる親戚や、知り合いに贈りたい場合など。

お守りを粗末に扱わなければ、郵送しても失礼になることはありませんのでご安心ください。

最近では神社でも、現地に訪れることができない人のために、お守りを郵送してくれるサービスを行ってくれるところがあります。

ネット通販の形になっているものもあります。

購入したお守りを自分で梱包して郵送するのも良いですし、神社の行っている郵送サービスを使って、知り合いの家に届けてもらうのもいいですね。

自分で郵送する方法については、後ほど詳しく紹介します。

お守りを郵送するとご利益はどうなる?

お守りは、郵送してもご利益をきちんといただくことができます。

もちろん一番良いのは、自分の足で参拝してお守りを頂くことでしょう。

しかし、他の方が用意してくれたお守りを郵送で受け取っても、ご利益は無くなりません。

ちなみに、昔から「代参」という、本人の代わりに参拝する方法があります。

郵送するかどうかは関係なく、本人の参拝でなくてもご利益を頂くことができるそうですよ。

合格守りや安産守りなどを郵送してもらっても、ご利益がなかったら意味ないですよね。

とは言え、ご利益をきちんといただくためにも気をつけたいことはあります。

郵送する場合には、とにかく丁寧に扱ってあげることが大切です。

続いては、具体的にどのように郵送するのが良いのかについて紹介しますね。

お守りの郵送方法(手紙も添えて)

購入したお守りを知人に郵送したいときには、以下の方法がオススメです。

- 封筒、便箋、ビニール袋、お守りを準備する

- 便箋に文字を認める(したためる)

- お守りをビニール袋に入れる

- 封筒に、便箋とビニール袋に入れたお守りを入れる

- 郵便局に持っていき、郵送してもらう

知人にお守りを郵送するときに気をつけたいのは、濡れないようにすること、潰されないようにすることです。

お守りをビニール袋に入れることで、濡れることから守りましょう。

ビニール袋は、ラッピング用の小さな透明袋を使用するといいですよ。

プチプチの緩衝材で包んであげると、より良いですね。

また、便箋に、どの神社でお参りしてきたのかや挨拶文を添えましょう。

急にお守りだけが送られてくると、受け取る側はびっくりしてしまいますよね。

応援の言葉や、相手を思う言葉を書いた手紙が添えてあると、受け取ったときに嬉しいです。

封筒には「御守在中」と書いておくと、配達する方にもわかりやすいかもしれないですね。

準備ができたら、郵便局へ出しに行くのがオススメです。

私は自分で重さを測って切手を用意するのが面倒なので、郵送したい時はすぐに郵便局にそのまま持って行ってしまいます。

郵便局でやってもらうと失敗がないのが良いですよ。

もちろんお仕事などで時間に制限がある方は、自分で重さを測って切手を用意し、ポストへ投函するとよいでしょう。

お守りを返納するときの郵送方法

ここまで、誰かにお守りを送ることについてご紹介しましたが、お守りを返納したいときにも郵送することができます。

こちらも失礼ではないのでご安心を。

例えば、遠方の知り合いからお守りをいただいたり、旅行先でお守りを購入した場合など、現地まで行かないといけないかな、と不安になりますよね。

実は、お守りを返納する時も、郵送することができるのです。

できれば、自分の足でお礼参りをするのがベストですが、遠かったり入院中でお参りすることができない方は利用してみると良いでしょう。

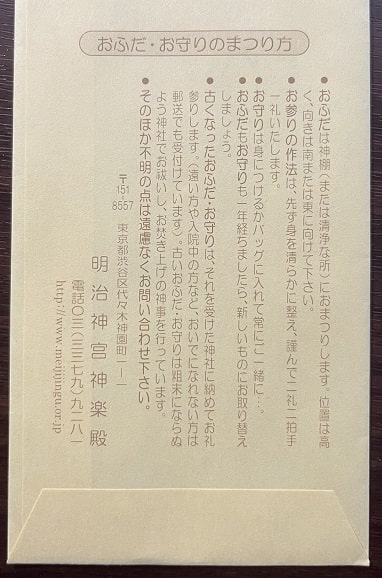

実際、明治神宮でお守りを買ったときの紙袋の裏側に、郵送でも受け付けていますと書いてありました。

その後、おはらいとお焚き上げをしてくださるそうです。

郵送でも受け付けてくれるのは、ありがたいですよね。

※神社によっては受け付けていないこともあるので、HPや電話で確認しましょう

郵送で返納する時は、以下のものを準備しましょう。

- 返納したいお守り

- 半紙

- 便箋

- 現金

- 現金書留の封筒

基本的な返納方法としては、古いお守りを返してお焚き上げしてほしい旨、そして感謝の言葉を添えた便箋を用意し、お焚き上げ料とお守りを一緒に現金書留の封筒に入れて郵送します。

神様が宿っているものなので、お守りは裸のまま入れずに半紙などに包んでおくとより良いです。

封筒には「古守札在中」と書いておくと良いでしょう。

送る前に、社務所に事前連絡をしておくのをお勧めします。

どのように送れば良いのかを指示してくれることもあるからです。

よくわからない方は、お焚き上げサービスを利用しても。

箱につめて送るだけなので簡単です。

詳しく知りたい方は、公式サイトで確認してみてくださいね。

お守りを郵送で返納するときの手紙の例文

返納の際に添えるお手紙の、具体的な内容を例文で紹介します。

〇〇神社 社務所 御中

この度住まいが遠方のため、お守りのお祓い、御焚き上げをお願いしたく

・古守札

・御焚き上げ料

を送付させて頂きました。

誠にありがとうございました。

住所

名前

基本的には、依頼内容と感謝の意が示せていれば問題ないでしょう。

もっと丁寧に書きたい方は、時候の挨拶を加え、ビジネスメールと同じように文章を組み立てればOKです。

失礼な手紙にならないように注意することが、最も大切ですね。

個人的に大事かなと思っているのは、最後に住所と名前を添えることです。

参拝するときに、願い事の前に自分の住所と名前を伝えるのが良い、って聞いたことありませんか?

どこの誰が感謝しているのかがわかりやすい方が、神様にも良いのではないかなと勝手に思っています。笑